正夢の会とは

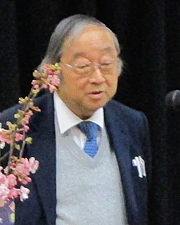

市川宏伸のPROFILE

もともとは薬学部を卒業して大学院で研究に従事していました。この頃は大学紛争が激しく、毎日のようにデモが行われていました。もっと直接的に役立つ仕事はないかと考え、医学部に入りなおすこととしました。東京で育ったため、なるべく離れた地が良いと考え、北大に入りなおしました。小児科医になりたいと考えて、小児科の授業だけは真面目に受けました。卒業が迫り、東京に戻ることとして、東京の有名な病院や、医学部の小児科を訪ね、「自閉症の勉強をしたい」と申し出ましたが、「小児科では扱ってないよ。精神科に行った方が良い」と言われました。精神科を訪ねても、「子どもの精神科を目指すなんて珍しい人だ」と言われましたが、入局を認めてくれた東京医科歯科大学の精神科で研修を始めました。当時は「子どもの精神科だけでは生活できないだろうから、大人の精神科も勉強するように」と言われ、3年間大人の精神科を勉強しました。このことは子どものその後の成長を推測するのに大いに役立ちました。医師になって3年目に、子どもの精神科が専門の梅ヶ丘病院に医員として勤めることになりました。その後28年間梅ヶ丘病院に勤務し、病院の移転統合に伴い、平成22年4月から府中市に移り、平成27年6月東京都立小児総合医療センターに勤めました。今は、錦糸町クボタクリニック、島田療育センター児童精神科に勤務しています。

もともとは薬学部を卒業して大学院で研究に従事していました。この頃は大学紛争が激しく、毎日のようにデモが行われていました。もっと直接的に役立つ仕事はないかと考え、医学部に入りなおすこととしました。東京で育ったため、なるべく離れた地が良いと考え、北大に入りなおしました。小児科医になりたいと考えて、小児科の授業だけは真面目に受けました。卒業が迫り、東京に戻ることとして、東京の有名な病院や、医学部の小児科を訪ね、「自閉症の勉強をしたい」と申し出ましたが、「小児科では扱ってないよ。精神科に行った方が良い」と言われました。精神科を訪ねても、「子どもの精神科を目指すなんて珍しい人だ」と言われましたが、入局を認めてくれた東京医科歯科大学の精神科で研修を始めました。当時は「子どもの精神科だけでは生活できないだろうから、大人の精神科も勉強するように」と言われ、3年間大人の精神科を勉強しました。このことは子どものその後の成長を推測するのに大いに役立ちました。医師になって3年目に、子どもの精神科が専門の梅ヶ丘病院に医員として勤めることになりました。その後28年間梅ヶ丘病院に勤務し、病院の移転統合に伴い、平成22年4月から府中市に移り、平成27年6月東京都立小児総合医療センターに勤めました。今は、錦糸町クボタクリニック、島田療育センター児童精神科に勤務しています。

梅ヶ丘病院の中には都立青鳥特別支援学校の分教室があり、教育のことも勉強しました。平成2~4年まで、当時の福祉局に出向して東村山福祉園(知的障害児施設)の医務科長を務め、福祉についても勉強しました。同じ子どもを、医療、教育、福祉それぞれの立場で連携を行うことの重要性がよく分かりました。同時に、各分野間の連携の乏しさと各分野における課題や悩みが分かってくるようになりました。札幌で生まれたおとなしくて手のかからない長女が、上京した頃から視線が合わず、マイペースで言葉も遅れていることが分かりました。さまざまな診断基準から“自閉症である”と判断され、私の患者第一号となりました。養護学校高等部に進んだ頃から、6組ほどの母親たちが中心になり、「自分達の亡き後、子どもたちの過ごす場所を作れないか」と考え福祉関係者と話し合いを持ちました。当時は本当に実現できるとは思えないと考え、「夢の会」と称していました。何回か会合を開くうちに、「父親が出てこないと行政は動かない」と言われ、6人の父親が日曜ごとに集まり、知的障害者施設の建設地選定を話しあいました。この後、実現することを前提に「正夢の会」と改称し、これが現在の法人の名前になっています。多摩地区を中心に、5年ほどの間に15~16か所ほどの候補地をあたりましたが、“帯に短く、襷に長い”状況でした。この頃、稲城市で知的障害施設を求めていること、土地を提供してもよい地主さんがいることが分かりました。市も積極的でしたが、東京都の担当者は後ろ向きで、「近所のマンション居住者全員の同意書が必要」などという、ありえない要求をしてきました。指示通り地元説明会は10回以上開きましたが、反対派と称する人々が押し寄せました。最終的には市役所の隣の中央文化センターで福祉講演会を開催し、満員の市民が集まり、建設反対の意見はほとんど出ませんでした。これを機に、建設賛成の機運が高まりました。平成13年の1月に東京都から福祉法人の認可をもらい、平成14年4月より入所施設パサージュいなぎを開所しました。私も初めから法人の理事として法人の運営に関与して来ましたが、平成22年6月から理事長を務め現在は名誉理事長を務めております。

- 学位ほか

- 医学博士(東京医科歯科大学)

薬学修士(東京大学)

国立発達障害情報支援センター顧問

埼玉県発達障害総合支援センター長

日本児童青年精神医学会監事(元理事長)

社会福祉法人 正夢の会名誉理事長

日本発達障害ネットワーク理事長

日本自閉症協会会長

日本学校メンタルヘルス学会理事

日本精神衛生会理事

日本外来臨床精神医学会理事

自閉症児者を家族に持つ医師・歯科医師の会会長

日本ADHD学会監事

強度行動障害医療学会代表理事

明治安田こころの健康財団理事 - 著書など

-

- これでわかる自閉スペクトラム症 監修(成美堂出版、2020)

- 発達障害の早期発見と支援へつなげるアプローチ 編(金剛出版、2018)

- 発達障害 キーワード&キーポイント 監修(金子書房、2016)

- 発達障害の「本当の理解」とは -医学、心理、教育、当事者、それぞれの視点から- 編集(金子書房、2014)

- 発達障害 早めの気づきとその対応 共編(中外医学社、2012)

- 児童青年精神医学大辞典 共監修(西村書店、2012)

- 今日の精神疾患治療指針 共編(医学書院、2012)

- 現代精神医学事典 共編(弘文堂、2011)

- 発達障害者支援の現状と未来図 監修(中央法規、2010)

- 臨床家が知っておきたい「子どもの精神科」第2版 共編(医学書院、2010)

- 専門医に聞くアスペルガー症候群 共監修(日本文芸社、2010)

- 図解 よくわかる大人のアスペルガー症候群 発達障害をつなぐ心を考える 共編(ナツメ社、2010)

- 専門医のための精神科リュミエール19 広汎性発達障害 責任編集(松下正明他総編集)(中山書店、2010)

- 発達障害の診断と治療 共編(診断と治療社、2009)

- 日常臨床で出会う発達障害のみかた 共編(中外医学社、2009)

- 小・中学生の「心の病気」事典 気持ちがラクになる! 症状と原因がよくわかる (PHP研究所、2009)

- 診断・対応のためのADHD評価スケール ADHD-DS(DSM準拠) チェックリスト、標準値とその臨床的解釈 共監修(明石書店、2008)

- 子どもの表情・しぐさ・行動がちょっと変だなと思ったとき読む本(主婦と生活社2007)

- AD/HDのすべてがわかる本 監修(講談社、2006)

- ケースで学ぶ 子どものための精神看護 編集(医学書院、2005)

- 知りたいことがなんでもわかる 子どものこころのケア 共編(永井書店、2004)

- 広汎性発達障害の子どもと医療(かもがわ出版、2004)

- 子どもの心の病気がわかる本 監修(講談社、2004)

- 臨床家が知っておきたい「子どもの精神科」 共編(医学書院、2002)

- 思春期のこころの病気(主婦の友社、2002)

- 注意欠陥・多動性障害 親と専門家のためのガイドブック(アリソン・マンデン他著) 共監訳(東京書籍、2000)

- 自閉症治療スペクトラム 共編(金剛出版、1996)

- 図解 よくわかる大人のアスペルガー症候群 発達障害をつなぐ心を考える 共編(ナツメ社、2010)

「心に添った支援」を合言葉に

山本あおひ

正夢の会の立ち上げ

平成4年、江東養護学校に通う生徒の母親たちが、子ども達の将来を考えて、知的障害者の入所施設を都内に作りたいと「夢の会」と名付け活動を始める。母親だけでは施設建設は難しいと、父親たちが運動を起こす。毎週日曜日、7人の父親たちが発起人となり、江東区の発起人が経営する喫茶店で準備会を持つ。日曜日のない父親たちの会合の始まりである。

平成4年、江東養護学校に通う生徒の母親たちが、子ども達の将来を考えて、知的障害者の入所施設を都内に作りたいと「夢の会」と名付け活動を始める。母親だけでは施設建設は難しいと、父親たちが運動を起こす。毎週日曜日、7人の父親たちが発起人となり、江東区の発起人が経営する喫茶店で準備会を持つ。日曜日のない父親たちの会合の始まりである。

この時、計画を夢で終わらせないと名称を「夢の会」から「正夢の会」と改める。そして活動開始から7年の歳月を経て、稲城市内の土地と巡り合う。

私はこの施設建設の計画が始まったころ正夢の会と出会い、この運動に参加する事となった。多くの課題があり、その中でも近隣住民による施設建設に対する反対運動は発起人にとって重い問題だった。今では施設所在地である若葉台の方々と良好な関係を保っているが、当時は住民の理解を得るために、施設見学会、学習会、福祉シンポジウム、施設説明会などを開催し、理解を頂けるまでに多くの時間を費やした。最終的には稲城市議会の全員一致の賛成により、施設建設が前に進み、私たちの夢は一歩ずつ進んで行った。

反対運動、資金の問題、スタッフの採用、施設のあり方など、多くの課題をクリアし入所施設「パサージュいなぎ」が開所した時には、関係者一同安堵と喜びでいっぱいだった。

しかし残念なことに、この間に発起人のお二人、入所予定者のお一人がお亡くなりになった。施設建設に関わり力を尽くされた方々の事は、決して忘れてはならないと、今でも深く感謝をし、そのご遺志を受け継ぎ利用者の「幸福」の実現に向け歩んでいきたい。

創設期、パサージュいなぎの開設

平成13年1月、東京都より法人認可を受け「社会福祉法人正夢の会」が創設された。

私たちは「地域の中で自分らしく在る」「一人ひとりが人として尊重される」「ノーマライゼーションの社会を作る」何よりも権利擁護の実践者であるという、強い思いを持ち支援を必要としている方々への「心に添った支援」を目指した。1年後、入所施設「パサージュいなぎ」を開所し、50名の利用者と38名のスタッフは、新しい生活をスタートした。

入所施設が利用者の終の棲家ではなく、「パサージュ」=「通りすぎる」という意味を持つ、地域生活支援型の施設となるよう、開設当初から地域の方々を受け入れる事を大切にした。同時に地域の中に必要な支援を地道に重ねていった。

地域支援の始まり

パサージュいなぎ開設より続けてきた、子どもさんのお預かり、自宅へ出向いての入浴支援、学校の送迎、プールでの付き添いなど、私たちに出来る事は何でもやりたいと、皆さんの希望をできるだけ、お聞きするようにした。そうしてその支援を事業化し「地域生活支援センターえる」を作った。そこからは地域ニーズに沿って、通所施設、療育施設、相談支援、就労支援、グループホームと、毎年施設の立ち上げを行っていった。グループホームの立ち上げ時には、若い管理者が、ホームは小さな施設じゃないという思いをコンセプトとし、一人ひとりを大切にした生活を築いた。こうして法人の成長期、事業拡張期と続いた。

人材育成、発達支援に向けて

事業の拡張は、すべて地域を作るため、地域に暮らしている方々の暮らしを支えるために必要だと思った。その勢いが事業を増やし、スタッフ数も400名を超えるまでになった。 その歩みの中で、少しずつ法人内が疲弊し、支援の質にも課題が出て来た。しかし、地域の現実は利用者のニーズに十分応えているとは言えない状態であった。何とか支援を立て直し、裏付けのある専門性の高い、法人内での統一した支援を作ろうと、スタッフは持っている力をだし、実行に移そうと頑張っている。

そんな中で創設期に始めた「正夢の会発達支援セミナー」は途絶えることなく続いた。そして、東京都からの委託があり今では、受託事業「東京都発達障害者支援体制整備推進事業」として15年以上も続くまでとなり、発達障害の専門性を高めるという思いも途絶える事はない。

スタッフは自分たちの力で、ブランディング作業部会、キャリア作業部会、利用者支援相互コンサルテーション部会、職種別専門部会、成人分野人材育成部会、児童分野人材育成部会等を立ち上げ、会議、研修、事例検討と積み重ね続けている。そして、スーパーバイザーやオンブズマンも配置し、支援の質や、権利擁護に基づいた支援に力を入れている。 支援や働く環境にまだまだ課題は沢山ある。しかし私たちは夢をあきらめない、そして思いを正夢にしていくために進んで行く。そして「正夢の会」に関わる全ての人達の「幸福」の実現のために歩み続けたいと思う。

福祉の語源は「幸福」であり、福祉の目指すところは一人ひとりの幸せです。私は利用者の「幸福」にも、スタッフの自身の「幸福」にも敏感であって欲しいと願います。そしてスタッフには人の「幸福」を仕事とする自分に自信を持ち、そんな自分を大切にして欲しいと伝えていきたいです。

そんなスタッフや、地域の方々、関係者すべての方々と共に、地域を作り地域でくらし、自分らしく地域に在る事を実現していきたいと願います。